铅衣战士:介入手术室(导管室)护士的三重使命

介入手术是一种微创医疗技术,通过影像技术引导,将导管、导丝等器械经血管或自然腔道(如消化道、呼吸道)送入体内病灶区域,完成诊断或治疗。其核心优势是创伤小、恢复快、精准度高,广泛用于心血管、肿瘤、神经等疾病,是未来医学的发展趋势。

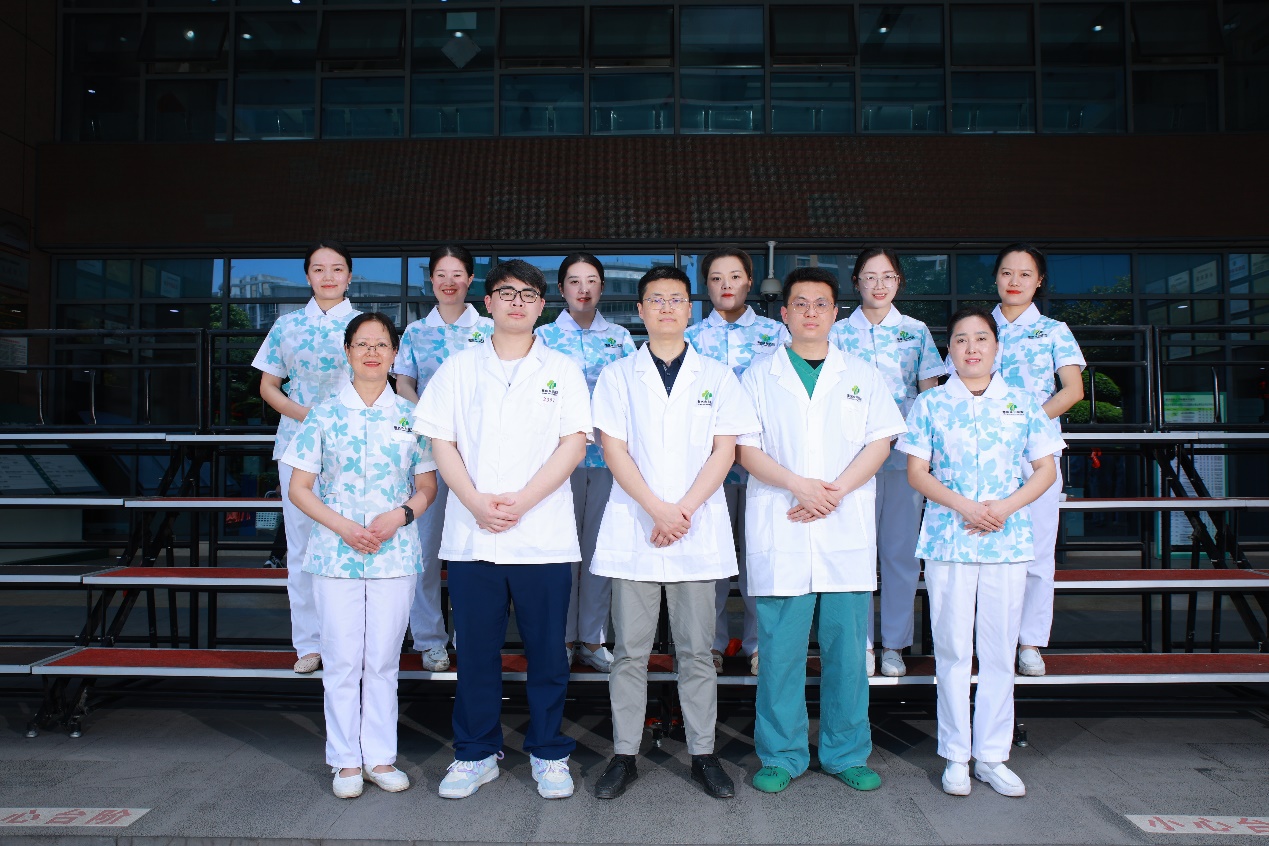

在介入手术室(导管室)这个充满挑战的战场,护士们既是技术精湛的“生命守护者”,也是患者心灵的“温暖港湾”。他们身着数十斤重的铅衣,在辐射与时间的双重压力下,以专业、温度与规范,为介入医生实施介入诊疗保驾护航,被亲切的称为“铅衣战士”,介入手术室(导管室)护士的职责贯穿术前、术中、术后全流程,是手术安全与疗效的关键保障。

一、专业职责:精准把控救治全链条

介入手术室(导管室)护士的职责贯穿术前、术中、术后全流程,是手术安全与疗效的关键保障。

术前评估:风险预判与精准准备

护士需全面评估患者病史、药物过敏史及心理状态,识别手术风险。同时,他们需提前调节手术室温度至22-24℃,用棉被覆盖患者保暖,避免寒冷加剧紧张。

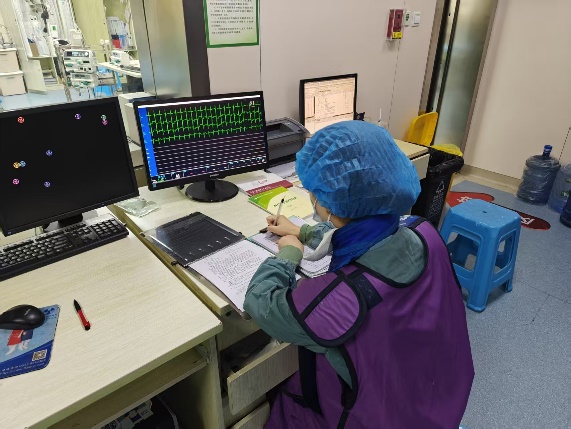

术中监测:生命体征的动态守护

在介入手术中,护士需实时监测血压、心率、血氧饱和度等指标,配合医生处理突发状况。例如,在急性心肌梗死介入手术中,患者可能因药物反应呕吐,护士需迅速清理呼吸道、调整体位,防止误吸。此外,他们需熟练操作除颤仪、临时起搏器等急救设备,确保危急时刻“技术零延迟”。

术后管理:并发症防控与康复指导

护士需密切观察穿刺部位渗血、血肿及肢体血运情况,指导患者正确制动与压迫止血。对于长期留置导管者,需定期消毒更换敷料,冲洗管路,预防血栓。

二、人文关怀:从细节中传递医护温度

在铅衣与仪器的冰冷外壳下,介入手术室(导管室)护士通过“有温度的护理”化解患者恐惧,构建信任纽带。

术前沟通:用共情打破信息壁垒

护士通过通俗化语言消除患者认知障碍:将“造影”解释为“给血管拍照”,用“疏通水管”比喻支架植入原理,取得患者的理解与配合。同时,他们注重隐私保护,消毒前用遮盖巾遮挡非手术区域,避免过度暴露带来的羞耻感。

术中陪伴:肢体语言的力量

对局麻清醒患者,护士通过握手、轻拍肩膀等肢体接触传递安全感。例如,曾有老年患者因紧张无法平卧,护士握其双手引导深呼吸,最终完成手术。此外,他们避免在患者面前讨论手术风险,改用眼神与手势沟通,减少心理压力。

术后延续:从病房到家庭的全程关怀

护士不仅指导患者肢体功能锻炼与饮水量控制,更关注家属情绪。例如,在患者转运回房时,给予适时的安慰与鼓励。

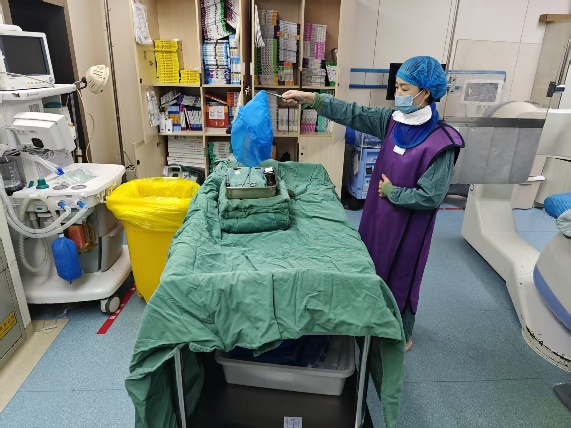

三、技术规范:以制度筑牢安全防线

介入手术室(导管室)护理安全依赖于严格的操作规范与跨部门协作机制,体现“细节决定成败”的医疗哲学。无菌操作是感染控制的“铁律”,确保无菌包有效期及灭菌指示卡合格。对于高值耗材,采用“专库专管、全程溯源”模式,实现从存储到使用的闭环管理。

应急体系:模拟实战锤炼团队能力

介入手术室(导管室)定期开展急性心肌梗死、心包填塞等场景的抢救演练,将急救药品定位存放、抢救流程可视化。例如,通过“黄金4分钟”心肺复苏演练,使团队配合效率提升。

介入手术室(导管室)护士的故事,是技术理性与人性温度的交响曲。当铅门缓缓闭合,门内是争分夺秒的技术博弈,门外是家属焦灼的等待;当手术成功时,一句“谢谢”与“辛苦了”的相遇,诠释了医患之间最珍贵的信任。他们用专业守护生命,用细节传递温暖,在生死时速中绽放出最美的“铅衣战士”之光。