以专业与温情,点亮“声”命之路 ——记我科喉癌术后护理团队的坚守与奉献

在重庆医科大学附属永川医院耳鼻咽喉头颈外科,有这么一支护理团队:她们用专业守护生命通道,以温情搭建沟通桥梁。在长期的喉癌患者护理实践中,她们始终以精湛的专业技能、严谨的带教传承,以及温暖的人文关怀,为每一位患者点亮一条坚实而温暖的“声”命之路。

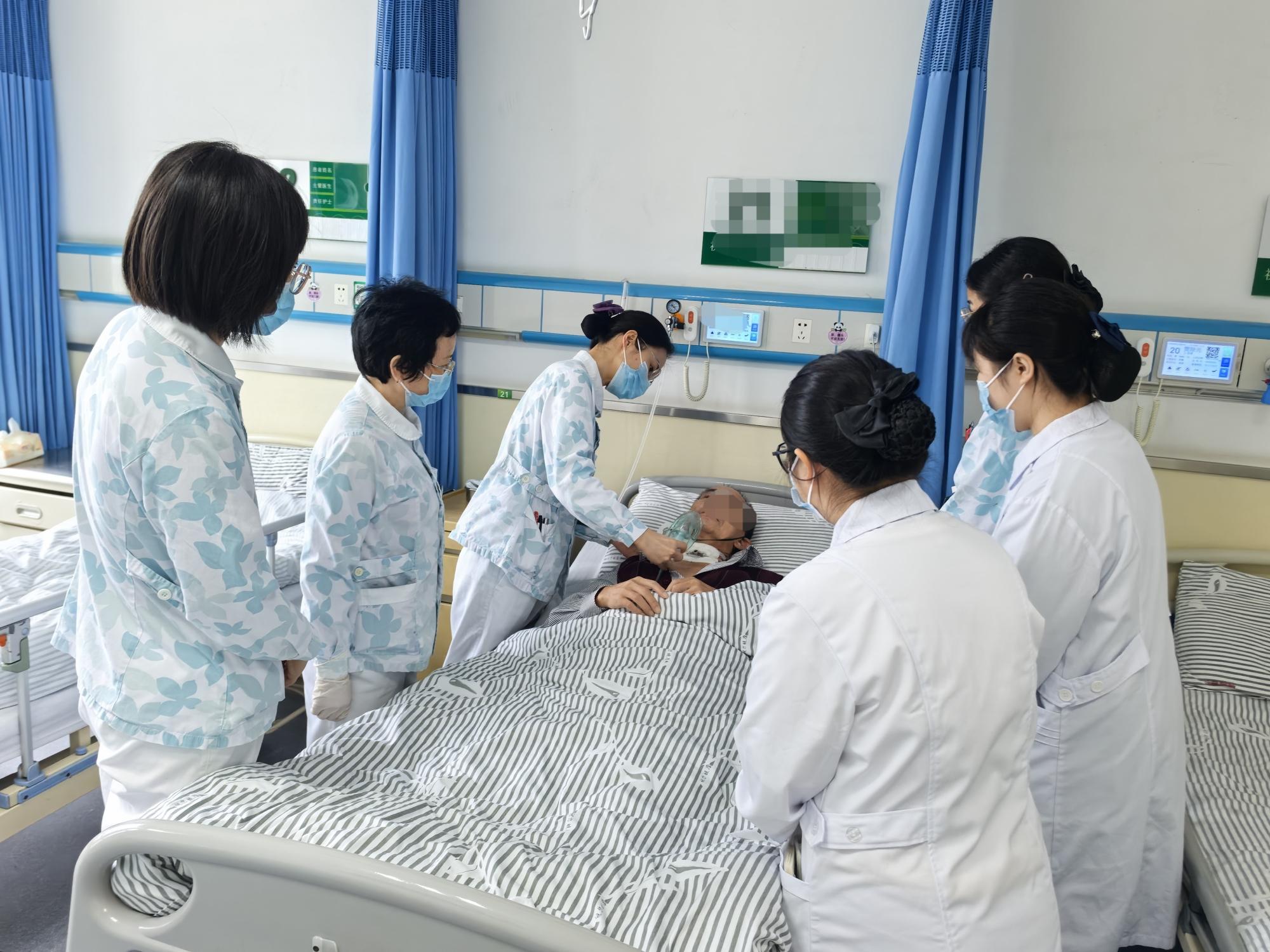

一、 生命通道的“守护者”:精细化气道护理

喉癌术后,患者的气道管理是护理工作的重中之重,直接关乎生命安危。2025年10月上旬,我科收治了两名喉癌患者,责任护士郭文副主任护师和梁倩护师,犹如两名敏锐的哨兵,每日坚守在患者床旁。她们娴熟地为气管切开的喉癌患者进行吸痰,动作轻柔而精准;在更换伤口敷料时,严格遵循无菌原则,耐心观察伤口渗液和痰液的性质,判断造口散发出的特殊气味,以及伤口组织的生长情况,绝不放过任何一丝感染的迹象。

而这背后,离不开副护士长李文君副主任护师的耐心指导。在临床一线,她亲自示范,将气道湿化、套管护理等每一个操作步骤进行拆解、细化讲解,强调“湿化要适度,过犹不及;吸痰要及时,预防重于补救”。她指导低年资护士和实习生们,不仅要“动手”,更要“动脑”,学会根据患者的呼吸音、血氧饱和度、痰液性质等多方面的指标动态评估气道状况和患者病情,实现从“机械操作”到“精准管理”的升华。正是这种一丝不苟的带教精神,确保了科室气道护理工作的安全性和高标准,为喉癌患者的术后安全筑起了第一道坚固防线。

二、 营养与希望的“连接线”:个性化胃管护理

因疾病的治疗需求,部分患者不得不通过胃管注食。而对于无法经口进食的喉癌术后患者而言,一根小小的胃管,就是维持营养与术后康复的“生命线”。责任护士们在胃管护理上倾注了十足的耐心与细心。她们严格按照规范进行鼻饲,每一次注食均将饮食的温度、浓度、速度和量调整到适合患者的最佳状态,同时加强口腔护理和观察,让患者在不适中也能保持一份洁净与尊严。

在耳鼻咽喉头颈外科护理团队中,每一名队员均深知,这根管子连接的不仅是肠胃,更是喉癌患者的康复之路。因此,她们总会微笑着向患者解释每一步操作,轻轻擦拭他们嘴角的污渍,用温暖的眼神传递鼓励。这份于细微处显现的关怀,让冰冷的胃管也有了温度。

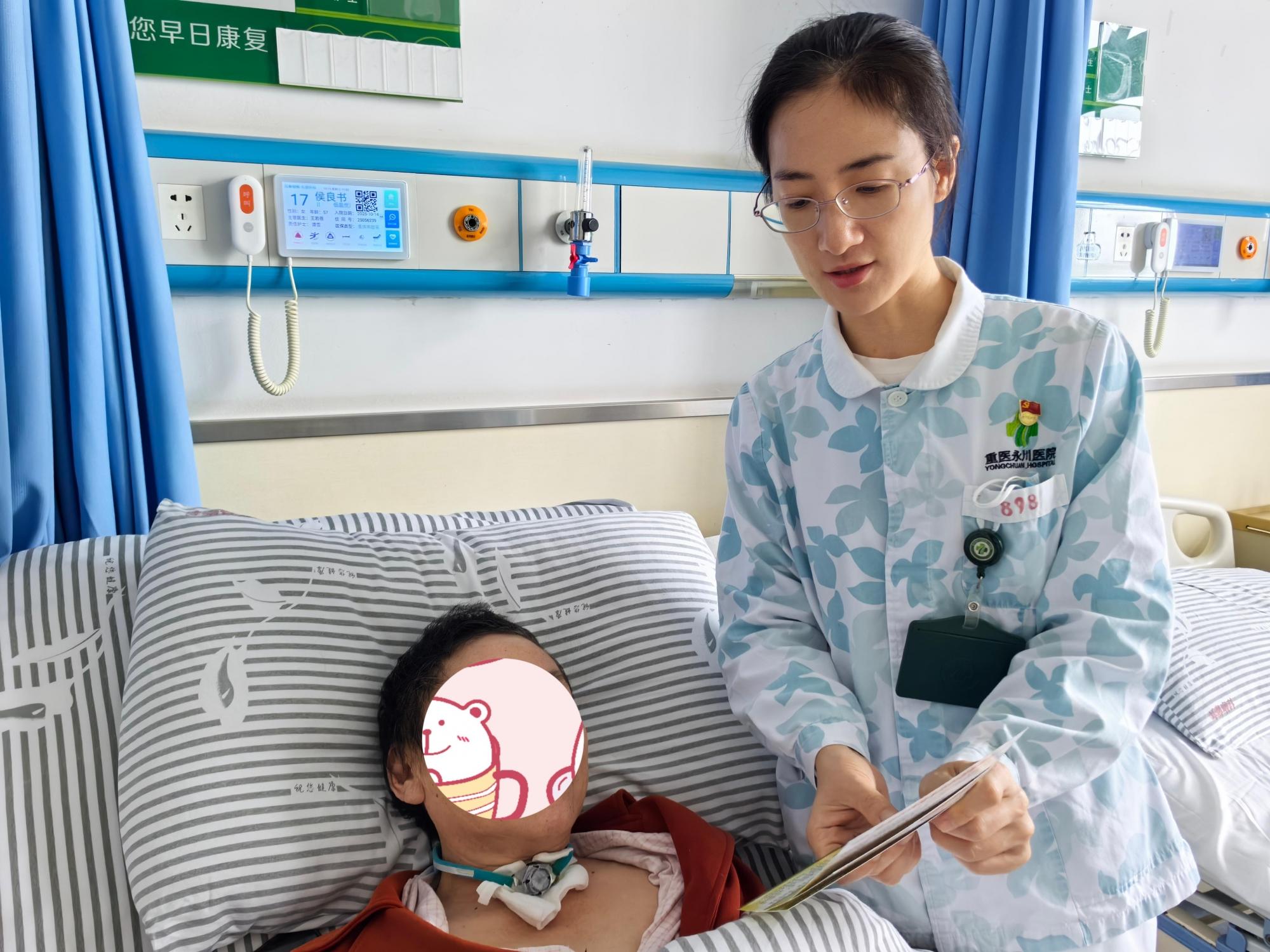

三、 无声世界的“造桥人”:创新性沟通与心灵关怀

失去言语功能,是喉癌术后患者面临的最大心理挑战。我科护理团队化身“造桥人”,积极探索有效的非语言沟通方式。她们准备了图文并茂的沟通图卡、写字板,耐心引导患者用图案、文字、手势或眼神表达各种需求。

令人动容的是,责任护士们真正做到了“想患者之所想,急患者之所急”。当看到患者因表达不畅而焦躁时,她们会停下匆忙的脚步,俯下身,紧握患者的手,轻声说:“别着急,我们慢慢来。”一次耐心的倾听,一个肯定的眼神,一个鼓励的手势,都成为了穿透沉默壁垒的温暖阳光。李文君副护士长常常在晨会上强调:“我们不能只护理疾病,更要护理‘人’。理解他们的无助,回应他们的期待,这才是人文关怀的核心。”正是这份发自内心的尊重与理解,让喉癌患者在孤寂无助中感受到了被倾听、被重视,重燃了积极面对生活的勇气。

在喉癌患者漫长而艰辛的术后康复过程中,我科的护理团队始终是患者最可信赖的同行者。她们以责任护士扎实的专业技能为基石,以护士长卓越的带教能力为引擎,将对患者的人文关怀融入到每一个护理细节中。她们守护的不仅是健康,更是尊严与希望,用实际行动诠释了“有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰”的深刻内涵,用专业与温情,点亮了患者的“声”命之路。

郭文副主任护师为患者吸痰

副护士长李文君行气道湿化指导

副护士长李文君与患者进行图文沟通